Immer mehr Geschäfte werden nicht nur online abgeschlossen, sondern sogar mit virtueller Währung bezahlt. Insbesondere bei sogenannter in game-Ware machen Minderjährige dabei einen relevanten Teil der Zielgruppe aus. Mehr „Leben“ für noch einen Versuch, das nächste Level zu erreichen, ein seltenes Reittier oder eine besonders schlagkräftige Waffe für den historischen Helden, eine neue virtuelle Haut („Skin“) für das battle royale – all dies lässt sich mit virtuellen Währungen kaufen. Insbesondere bei sogenannten free-to-play-Spielen beruht die Kommerzialisierungsstrategie oft im Wesentlichen auf solchen (Micro-)Transaktionen, denn die virtuellen in game-Währungen werden zuvor mit traditionellen Geldmitteln erworben.

Um Manipulation und Täuschung bei diesen Geschäften entgegenzuwirken, hat das Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz („CPC-Netz“) am 21. März 2025 Leitprinzipien für Händler veröffentlicht, die virtuelle Spielwährungen gegen Bezahlung anbieten. Das CPC-Netz setzt sich aus nationalen Verbraucherschutzbehörden des Europäischen Wirtschaftsraums zusammen und wird von der Europäischen Kommission koordiniert. Über die Zusammenarbeit im CPC-Netz, in dem für Deutschland die Organisationseinheit „VS-Verbraucherschutz und Durchsetzung“ aktiv ist, soll eine Vereinheitlichung und Stärkung des Verbraucherschutzes erreicht werden. Während die Einheit in der 20. Legislaturperiode noch beim Umweltbundesamt angesiedelt war, fällt der Verbraucherschutz laut dem kürzlich veröffentlichten Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD künftig wieder in den Kompetenzbereich des Justizministeriums.

So hielt die Europäische Kommission am 21. März 2025 einen schwedischen Anbieter von Online-Spielen dazu an, dem CPC-Netz Informationen über Geschäftspraktiken bereitzustellen, die für Minderjährige schädlich sein könnten, beispielsweise direkte Appelle an Kinder in der Werbung oder befristete Kaufangebote von Spielwährungen. Dieses Vorgehen ist beispielhaft für den regulatorischen Trend in der EU, sogenannten „dark patterns“, d.h. Gestaltungen des User Interface mit (mutmaßlich) manipulativer Wirkung, gezielt entgegenzuwirken.

Dieser Beitrag stellt die neuen Handlungsempfehlungen des CPC-Netzes zu in game-Währungen vor und zeigt, wie die Digitalregulierung der EU insgesamt „dark patterns“ ins Visier nimmt.

I. Handlungsempfehlungen des CPC-Netzes

Das CPC-Netz stellt in seiner Veröffentlichung eine Reihe (nicht abschließender) Grundsätze auf, die seiner Auffassung nach die Anforderungen der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken („UGP-RL“) und Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher („VR-RL“) konkretisieren:

1. Preistransparenz (Art. 6 Abs. 1 lit. d, Art. 7 UGP/Art. 6 Abs. 1 lit. e VR-RL)

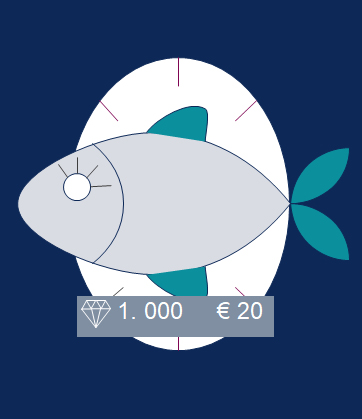

- Die Preisangabe virtueller Währungen oder sonstiger im Spiel angebotener Inhalte sollte klar und transparent sein. Für Verbraucher sei der reale Gegenwert fiktiver Währung oft unklar. Deswegen sei es erforderlich, den realen Preis zusätzlich zum virtuellen Entgelt deutlich anzugeben.

Abb. 1: Den Handlungsempfehlungen nachempfundenes Positivbeispiel für eine klare Preisangabe - Praktiken, die die wahren Kosten für digitale Inhalte und Dienstleistungen verschleiern, verstießen ebenfalls gegen das Gebot der Preistransparenz. Als Beispiel nennt das CPC-Netz das Mischen verschiedener virtueller Währungen.

2. Belästigungsverbot (Art. 5, 8, 9 UGP)

- Händler dürfen Verbraucher im Spiel nicht zu Geschäften, z.B. zum Kauf virtueller Währungen, drängen. Dagegen verstoße es nach Ansicht des CPC-Netzes, Spielwährungen so in Paketen anzubieten, dass es Spielern nicht möglich ist, den Kauf auf den gewünschten Betrag zu beschränken. Kosten die begehrten Kostüme für den virtuellen Charakter etwa alle 33, 66 und 99 „Cybereuros“ (o.ä.), darf diese virtuelle Währung nicht nur in Paketen von 50, 150 und 200 zu erwerben sein. Das CPC-Netz fordert die Möglichkeit, dass Verbraucher selbstgewählte Beträge von in game-Währungen kaufen.

3. Vorabinformation (Art. 6 VR-RL)

- Zusammen mit dem Angebot von virtuellen Währungen und anderen Inhalten müssen den Verbrauchern alle notwendigen vorvertraglichen Informationen bereitgestellt werden. Das umfasst die Identität und Kontaktangaben des Händlers, den Preis in realer Währung, das Widerrufsrecht, Zahlungsmethoden und Angaben zur Art der Bereitstellung. Diese Informationen sind nach Auffassung des CPC-Netzes auch bereitzustellen, wenn in game-Inhalte mit virtueller Währung erworben werden.

4. Widerrufsrecht (Art. 9-16 VR-RL)

- Der Kauf von in game-Währung berechtigt die Verbraucher zum Widerruf. Digitale Inhalte können zwar vom Widerrufsrecht ausgenommen werden, wenn der Käufer dies vorab ausdrücklich bestätigt (allerdings nicht mit demselben „Klick“, mit dem er den Kauf auslöst). Bei virtueller Währung handelt es sich nach Ansicht des CPC-Netzes jedoch nicht um digitale Inhalte, sodass das Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen werden könne. Das soll unabhängig davon gelten, ob der Käufer mit echtem Geld, einer anderen virtuellen Währung oder personenbezogenen Daten bezahlt.

5. Klarheit und -fairness (Art. 3 Abs. 1 und 3, 5-8 UGP-RL)

- Vertragsklauseln müssen in klarer und einfacher Sprache verfasst sein und dürfen den Verbraucher nicht benachteiligen. Als Negativbeispiele nennt das CPC-Netz Klauseln, die dem Händler ein einseitiges Bestimmungsrecht über den Wert der virtuellen Währung oder das Recht einräumen, in game-Inhalte jederzeit zu entfernen.

- Einen Schwerpunkt legt das CPC-Netz zudem auf den Schutz vulnerabler Gruppen wie Kindern. Händler müssten es beachten, wenn ihr Angebot u.U. auch minderjährige Kunden anzieht, selbst wenn es sich an eine erwachsene Zielgruppe richtet (vgl. Art. 5 bis 8 und Punkt 28 aus Anhang I der UGP-RL). Auch Personengruppen, die in der analogen Welt nicht pauschal als verwundbar gelten, können im Kontext von Videospielen und Mikrotransaktionen als verwundbar angesehen werden. So können besonders strenge Anforderungen für Spiele gelten, deren Kommerzialisierungsstrategie darauf beruht, dass einige wenige Spieler besonders viel Geld ausgeben (sog. „whale hunting“).

Bei Verstößen gegen die Handlungsempfehlungen droht Unternehmen nicht in jedem Fall direkt eine Zwangsmaßnahme. Das Dokument zeigt aber auf, in welchen Fällen die Verbraucherschutzbehörden in der Regel tätig werden wollen. In Deutschland wird üblicherweise die erwähnte Organisationseinheit „VS-Verbraucherschutz und Durchsetzung“ aktiv, sie kann aber auch den Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. mit der Durchsetzung auf dem Privatklageweg beauftragen. Daneben können die Bundesnetzagentur, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie die Verbraucherschutzbehörden der Länder tätig werden. Sie können auch die Einstellung von Verstößen gegen den Verbraucherschutz anordnen (Art. 9 CPC-Verordnung).

Bei einem sog. weit verbreiteten Verstoß im Sinne von Art. 3 Abs. 3 CPC-Verordnung (§ 5c Abs. 1 UWG) oder im Rahmen der Durchsetzung einer koordinierten Aktion der EU-Verbraucherschutzbehörden (Art. 246e § 2 EBGB, Art. 15 ff. CPC-VO) drohen Bußgelder (Art. 246e § 2 EBGB; § 19 UWG) von bis zu EUR 50.000. Bei Unternehmen mit über EUR 1.25 Millionen Jahresumsatz steigt der maximale Bußgeldrahmen steil an auf bis zu 4% des Jahresumsatzes (§ 19 Abs. 2 UWG). Beschränkt sich der Verstoß nur auf die nationale Ebene eines Mitgliedstaats, darf noch kein Bußgeld verhängt werden. Im Online-Umfeld wird sich ein Verstoß gegen das Verbraucherrecht jedoch regelmäßig auf mehrere Länder erstrecken.

Zudem können Verbraucherschutzverstöße auf bloß nationaler Ebene Schadensersatzansprüche der Verbraucher begründen (§ 9 Abs. 1 S. 1 UWG), etwa bei unzulässiger werblicher Ansprache von Kindern (§ 3 Abs. 3 i.V.m. Anh. 1 Nr. 28 UWG).

Auch Wettbewerber können ggf. Schadensersatzansprüche geltend machen (§§ 3, 7 UWG). Jedenfalls aber steht ihnen, wie auch bestimmten Verbänden, das Recht zu, das verstoßende Unternehmen abzumahnen, es also aufzufordern, das verstoßende Verhalten in Zukunft zu unterlassen und binnen einer Frist eine strafbewehrte Unterwerfungserklärung abzugeben (§ 13 Abs. 1 UWG). Wird diese nicht abgegeben, kann der Unterlassungs- bzw. Beseitigungsanspruch auch eingeklagt werden.

Neben behördlichen Maßnahmen kann also auch ein sog. private enforcement drohen. Verbraucherinnen und Verbraucher selbst haben zudem die Möglichkeit, sich zusammen im Wege einer sog. Unterlassungsklage und/oder über Verbraucherverbände bzw. Verbraucherzentralen im Rahmen einer Abhilfeklage beziehungsweise Musterfeststellungsklage vorzugehen, § 1 Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz. Letztere können dabei im Namen der Verbraucherinnen und Verbraucher auch direkt auf die Zahlung von Schadensersatz einklagen. Da Verbandsklagen im Verbandsklageregister öffentlich bekannt gemacht werden, können solche Initiativen eine erhebliche Sogkraft und Öffentlichkeitswirkung entfalten.

II. Dark patterns als sich entwickelndes Tabu

Die Kritik an „dark patterns“ ist nicht neu. Spätestens seit 2022 ist die Manipulation von Nutzerverhalten durch die Gestaltung von Nutzeroberflächen auf der Agenda der Aufsichtsbehörden.

Die im Europäischen Datenschutzausschuss organisierten Datenschutzaufsichtsbehörden der EU weisen in ihren Leitlinien über „dark patterns“ auf Plattformen der Sozialen Medien vom 14. März 2022 darauf hin, dass jedenfalls bestimmte „dark patterns“ gegen die in der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) niedergelegten Prinzipien der Transparenz und Datenminimierung (vgl. Art. 5 Abs. 1 DS-GVO) verstoßen. So sollen Datenschutzinformationen, die nur durch mehrere Klicks über verschiedene Nutzeroberflächen aufzufinden sind, gegen das Transparenzgebot verstoßen. Ebenso liege ein Verstoß vor, wenn während der Nutzung eines Dienstes ständig Pop-Up Fenster auftauchen, die den Nutzenden zur Einwilligung in die Verarbeitung seiner Daten auffordern und dabei so emotional formuliert sind, dass der Nutzende bei Ablehnung der Datenverarbeitung ein schlechtes Gewissen bekommt. Ein “klassisches“ Negativbeispiel ist das Arbeiten mit grell blinkenden oder überdimensional großen Schaltflächen, die die Aufmerksamkeit des Nutzers auf das Kästchen „Erlauben“ lenken wollen.

Auch der Digital Services Act (Verordnung (EU) 2022/2065 – „DSA“) zielt u.a. darauf ab, „dark patterns“ zu unterbinden. Um das Ziel eines sicheren und vertrauenswürdigen Online-Umfelds zu schaffen, erlegt der DSA den Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten Maßnahmen v.a. zur Moderation von illegalen Inhalten auf. Darüber hinaus verpflichtet er aber auch die Anbieter von Online-Plattformen, ihre Nutzer nicht durch die Gestaltung ihrer Online-Schnittstellen zu täuschen, zu manipulieren oder sonst in ihrer Entscheidungsfreiheit einzuschränken, (Art. 25 Abs. 1 DSA) und ihren Dienst entsprechend zu konzipieren (Art. 31 DSA). Diese noch recht abstrakte Anforderung soll durch Leitlinien der Kommission konkretisiert werden, mit Blick auf Leitlinien zum Schutz von Minderjährigen auf Online-Plattformen befindet sich die Kommission bereits in der Sondierungsphase. Verstöße gegen diese Pflicht sind nach § 33 Abs. 5 Nr. 19, Abs. 6 Nr. 2 lit. b) Digitale-Dienste-Gesetz mit einem Bußgeld von bis zu EUR 100.000 bewehrt.

Parallel dazu kann das CPC-Netz gemeinsam mit der Europäischen Kommission Durchsetzungsmaßnahmen gegen das Unternehmen wegen eines Verstoßes gegen das Verbraucherschutzrecht anordnen. Beispielhaft zeigt dies das Vorgehen der Europäischen Kommission gegen Whaleco Technology Limited, das Unternehmen hinter der Online-Plattform Temu. Noch während des laufenden Verfahrens gegen Temu wegen mutmaßlichen Verstößen gegen den DSA, das die Europäische Kommission am 31. Oktober 2024 eingeleitet hatte, wiesen die Verbraucherbehörden Belgiens und Irlands sowie das deutsche Umweltbundesamt, im CPC-Netz koordiniert durch die Europäische Kommission, Temu am 8. November 2024 an, seine Praktiken dem Verbraucherrecht der Europäischen Union anzupassen.

Auch die KI-Verordnung (Verordnung (EU) 2024/1689 – „KI-VO“) sieht Regelungen vor, die manipulierende Designs abwehren möchten. Insbesondere Art. 5 KI-VO nimmt „dark patterns“ ins Visier, indem er bestimmte Verwendungen von KI-Systemen verbietet. Verboten ist beispielsweise das Verwenden eines KI-Systems, das manipulative oder täuschende Techniken mit dem Ziel oder der Wirkung einsetzt, das Verhalten einer Person wesentlich zu ihrem Nachteil zu verändern (Art. 5 Abs. 1 lit. a KI-VO). Auch ohne Einsatz manipulativer Techniken ist ein Einsatz von KI-Systemen mit dem Ziel bzw. der Wirkung einer solchen Verhaltensbeeinflussung verboten, wenn es die Vulnerabilität bestimmter Menschen oder Gruppen ausnutzt (Art. 5 Abs. 1 lit. b KI-VO). Das würde beispielsweise auch ein KI-System einschließen, das in game eingesetzt wird und Kinder, Spielsüchtige oder andere Menschen mit geschwächter Impulskontrolle zu existenzbedrohenden Ausgaben ohne relevanten Gegenwert bewegt.

Auch wenn folglich schon ein gesetzlicher Rahmen zur Einhegung von „dark patterns“ existiert, geht die Kommission auf Grundlage ihres im Oktober 2024 veröffentlichten „Digital Fairness Fitness Checks“ davon aus, dass die Rechte von Verbrauchern im Online-Umfeld momentan unzureichend geschützt sind. Um unethische Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit „dark patterns“ stärker einzudämmen und insbesondere vulnerable Gruppen besser zu schützen, hat die Kommission sich daher die Entwicklung eines „Digital Fairness Acts“ vorgenommen. In einem diesbezüglichen „mission letter“ erklärte die Kommissionspräsidentin von der Leyen insbesondere die Regulierung von „dark patterns“, manipulativem oder suchterzeugendem User-Interface Design, Marketing durch Influencer in den Sozialen Medien und personalisierte Werbung zum Ziel des Gesetzesvorhabens. Selbst bei zeitnaher Beteiligung der Öffentlichkeit wird ein Entwurf eines Digital Fairness Acts allerdings wohl erst im Jahr 2026 veröffentlicht werden. Ob der Digital Fairness Act in Form einer Verordnung erlassen werden wird, ist bislang offen. Möglich wäre auch die Veröffentlichung als Richtlinie oder als Maßnahmenbündel, durch das bereits bestehende Richtlinien und Verordnungen geändert werden.

III. Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob es dem „Digital Fairness Act“ in Zusammenspiel mit den bereits existenten Regelungen gelingen wird, das Vertrauen der Verbraucher im Online-Umfeld zu wahren und gleichzeitig den Missbrauch manipulativer Techniken zu verhindern. Anbieter von Online-Spielen mit in game- Währung sollten sich an den vom CPC-Netz veröffentlichten Leitlinien orientieren und sie bei der Gestaltung ihrer Online-Spiele berücksichtigen. Besonders sollte dabei auf die Bedürfnisse von Kindern geachtet werden, die noch leichter zu beeinflussen sind als erwachsene Personen. Verbraucherfreundliches Design im Online-Bereich kann einen nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg stützen. „Gegner“ sollten in Online-Spielen weiterhin die Mitspieler sein – nicht der Spieleanbieter.